人事处(教师工作部、离退休工作处)

教育学院的故事(六):好的定义--我与金教院的30年

发布时间: 2022/12/2 14:34:59 发布人:管理员 浏览: 次

金华教育学院60岁了,一个甲子。我正式进学院是1992年,距今整30年。但第一次登上学院讲台,则再早5年。

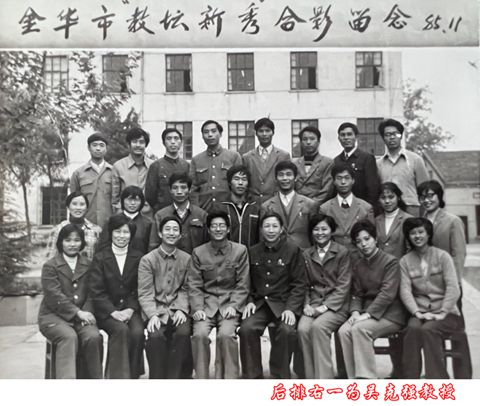

1985年,浙江省首次评教坛新秀,我获得了“金华市教坛新秀”称号。1986年,在省教育厅组织的“语文教学研究班”培训期间,意外地收到张学贤老师的来信,邀请下半年到学院给“语教班”的同学讲讲一线教师的追求与甘苦。记得当时的主题是“生命在讲台歌唱,在讲台歌唱生命”,那是与学院美好的首遇,而这个讲题,也就成了我的职业理想与一生的追求。

张老师将我引进学院,将我领进了“大学”之道。我是92年在原来的学校完成了开学工作后,才赶到学院报到的,当时,函授面授已经开始。那年的函授新生两个班,每个班40多人,合班上课,张老师与我各担任一个班的班主任。第一次点名前,张老师另递给我一份学员名单,名单上面几个生僻字旁,比如“昺”等,居然标注了拼音!这几个不露声色的手写拼音,瞬间让我感动、感慨、感佩,还有感悟。我不仅理解了“温润”的教育,似乎一脚踏入了“春风化雨”“润物无声”的教育之门。

为他人想,特别是为学生想,在中文系是一种传统。举两件事为例。有一次与徐国珍老师同堂期末监考,她发现前排有一张课桌的脚不平。于是,先调整桌子位置,不成;再往桌脚上垫纸片,弯腰垫了三次,这张课桌终于平实了;然后居然一张一张桌子都去按了一遍,才满意地等待开考。浙江省语文特级教师朱柏烽,好几次提起同一件事:某次来学院面授,突遇寒潮,陆咏梅老师给他送去她先生的羽绒衣。事过去几十年了,却令他难以忘怀。这是一颗心温暖另一颗心的故事,也就是雅斯贝尔斯所说的教育本质的体现——“一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂”。

我到教育学院办的第一件事,是与中文科的同仁创办面向中学师生的《习作评点报》。办报的初衷主要有这么几点,一是为中小学生提供一个发表习作的园地,激发写作兴趣;二是指导中小学生的写作实践;第三,引领中小学写作教学,从以表达自我,反映日常生活为中心,转变为以适应社会需要,表达社会生活为中心;第四,以报为平台,加强与中小学的联系,深入了解中小学教育教学实际,为中文的教科研服务;最后,以办报为纽带,密切同事关系。

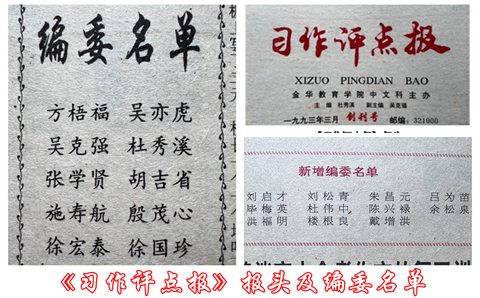

《习作评点报》学院中文科主办,科内由张学贤、杜秀溪、施寿航、徐国珍、胡吉省和我组成编委,同时外请了几位语文教育专家和个别教育局领导担任编委。外请编委后来逐渐增加,最多时有15人。杜秀溪老师任主编,我任副主编,每期责编由中文编委轮流,后来业务量扩大,又专门聘请了中文退休的蒋振兴老师担任编校。

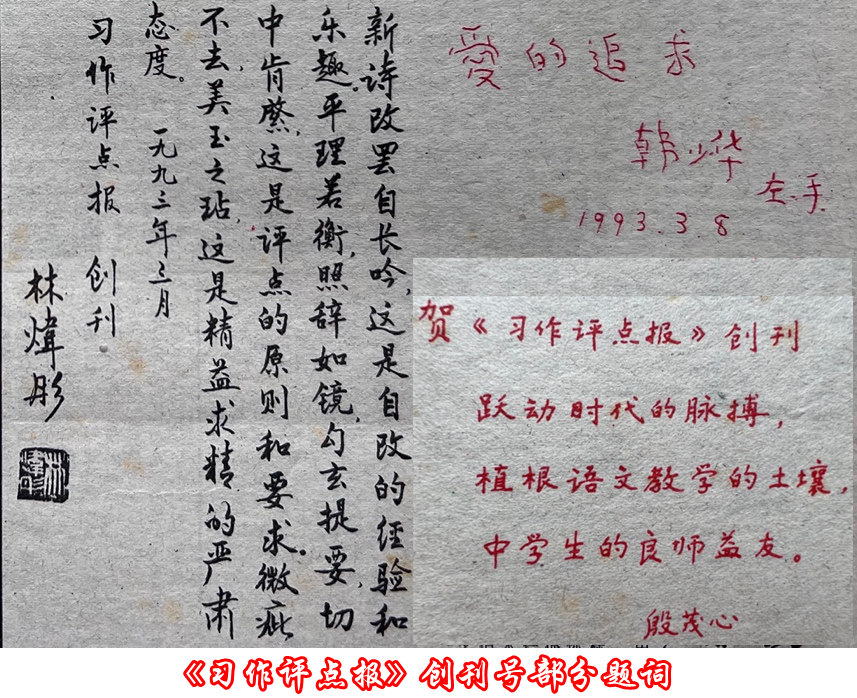

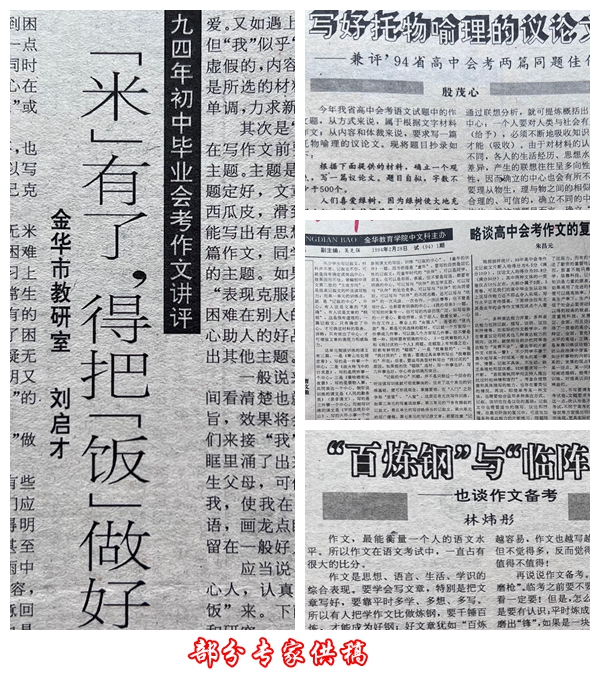

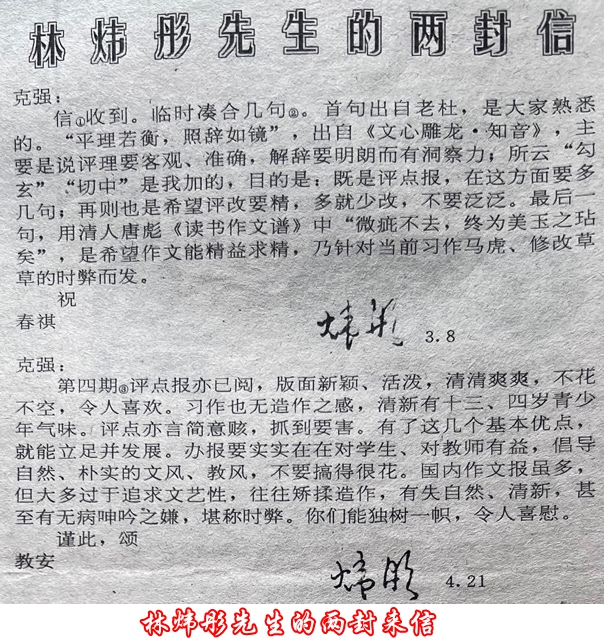

报纸92年底提议到93年3月成功发行创刊号,仅用了三个月时间,可谓紧锣密鼓。报头由当时市文联副秘书长王新庭先生题写;著名作家韩少华先生和浙江省首批中学特级教师林炜彤先生、金华市语文教育专家殷茂心先生热情地为习作报创刊题了词,发刊词由我起䓍。后来,还请专家前来给中小学优秀通讯员(各个学校的语文骨干教师)做写作教学专题讲座。

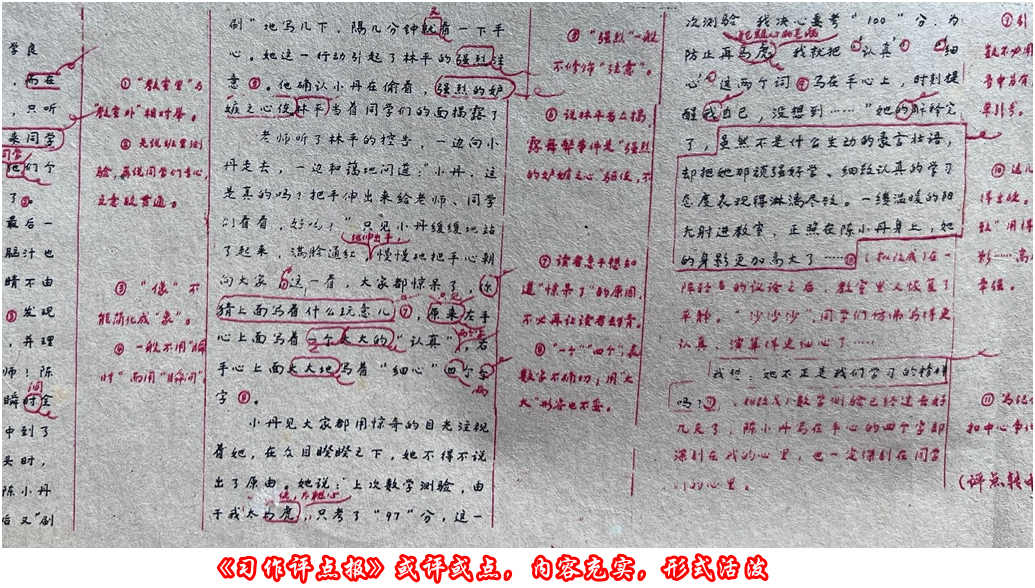

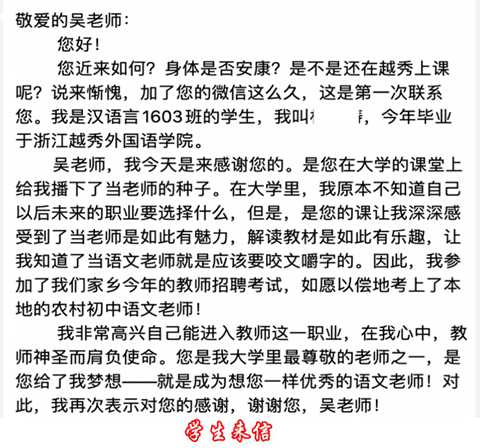

《习作评点报》八开对折,93年初办时半月刊,94年改为旬刊。设有10余个栏目。刊登的学生习作或评或点,评点或详或略,不仅小作者能有收获,而且指导教师和其他一线的语文教师也能得到启发,颇得专家好评。同时,也受到了中小学师生的热烈欢迎,发行量最高时超过八万份。通过大量阅稿,中文科的老师真切地感受到了中小学语文教学现状,特别是对写作教学有了直观、深入的认识,对培养中小学教师的师范教育是极好的推动。通过习作评点这个平台,聚集了本市乃至全省一批语文教育专家、教研员、优秀教师,他们定期或不定期地提供指导,给评点报注入力量,推动了作文教学研究热潮。

《习作评点报》的社会反响是好的,但办报过程十分辛苦。征稿、编辑、印发等所有工作,几乎全由5人亲历亲为。就拿其中编辑来说,每位编委至少两个月就有一期报纸的编辑任务,而且集文字编辑与美术编辑于一身。如果说中文教师对征稿、选稿、评点,还算“顺手”的话,那么报纸的征订、排版、发行则完全是外行。如排版我们是“零基础”学习,先请了金华日报社陈金海同志专门做了指导,每个编委都学会了划版,报头、报眉、导读、头条、栏目、版心、报眼等元素安排齐全,栏目样式设计丰富多彩又井然有序。报纸排版搞定后,就送交金华日报社照排,并由报社印刷厂印刷。每次送去照排,专业人员都会称赞一声“专业”。“专业”的背后是“用心”。

再说发行,那可是个体力活。每年落实一个邮局邮寄,点数、打包等都由自己负责,每个月两、三次发行。每逢发行日晚上,全体编委每人按照约定时间齐聚邮局,几万份报纸,百多所学校,一般都要忙到后半夜。几个小时,点数、打包,人人默契配合,个个汗流浃背,每个人脸上写着“累并快乐”。

最开心的是看着大大小小的包垒成一行行,像整装列队准备出发的士兵。五个人五辆自行车如风而行,俨然追风少年。如果看到一个夜摊,停下,宵夜,吃时有说有笑。饱的是肚,充盈的是内心,好满足。说到夜宵,记得一次,施寿航老师的爱人章逸影老师在家烤了永康肉麦饼送来邮局。那地道的永康饼,馅足而香,烤得透透的,一口咬下去,鲜肉汁嘴中爆开,干菜肉香扑鼻,至今难忘。后来每到永康出差,总会去当地最有名的千里香饼店吃个永康饼,但味道总是赶不上施老师家的饼。其实十有八九不是饼的味道,而是同仁之间亲人般的感觉。

当时,《习作评点报》经市委宣传部备案的“试刊”,后来终因未能获批正式刊号,加上中文培训任务增加,办了五个学期,发行56期后,停刊。这份八开四版的报纸,是“教育学院”“中文”教师参与中小学语文教育的见证,是对中学语文教学的一次深耕实验,为日后培养、培训中小学语文教师积累了丰富的经验。它也是中文教师的一种火热的“语文生活”。

活跃于基础教育,服务于中小学教育,为推进教育改革与发展摇旗呐喊。是“教育学院”——肩负教师培养、培训使命的教师的基本的精神气质。

30年前,来到学院;20年前,学院40周年校庆,受命为学院写校歌歌词;10年前,学院50周年校庆,为校园文化建设添砖加瓦,提出了“博文约礼·成人达己”的教师教育理念,和“育八婺名师·兴浙中教育”的师训目标,以及“怀大爱做小事”的教师风貌等;今年学院60校庆,填词一首,一来祝贺学院繁荣昌盛,二来感谢学院成就之德:

八声甘州·花甲子

借青春意气奏弦歌,婺水绕杏坛。顾六十花甲,青云不堕,几度风雨。春去秋来寒暑,自浪遏飞舟。争奈夕阳照,霜染丹枫。

脱却激情文字,唱短词长调,歌颂神州。幸成人达己,粉笔胜吴钩。味今昔、年华与共,对绮霞、把盏问山河。邀师友、莫言彼此,只咏春秋。

最后回到标题,在学院的这30年,就像量子力学中的“量子纠缠”,粒子与粒子彼此相互作用后,各个粒子所拥有的特性就综合成了整体性质。

30年来,学院的一些人和事犹如春风,一缕缕春风吹过,我就长成了今日的“我”——“生命在讲台歌唱,在讲台歌唱生命”。退休虽已5载,仍服务于教育,播种于讲台:“成人达己”,一切自然,诸般美好!

(本文作者:原中文系主任、教务处长、成教分院院长、教授,2016年退休。2022年6月28日作于东阳澄怀居)